Hermenêutica Constitucional - Um Estudo Aprofundado

Se estiver sem tempo para a leitura completa da postagem, utilize os tópicos resumo abaixo para revisão!

🧠 Do Cogito Ergo Sum ao Método Científico

O "penso, logo existo" (cogito ergo sum) de René Descartes 🧑🎓🇫🇷 constitui o marco inaugural da filosofia moderna. Não se trata de mera sentença de efeito, mas da conclusão de um longo itinerário de dúvida metódica. Descartes, desconfiando de tudo o que lhe era apresentado pelos sentidos, buscava um fundamento indubitável sobre o qual pudesse edificar o conhecimento verdadeiro.

🌍 A crise dos sentidos e o heliocentrismo

A Revolução Copernicana 🌞🌍, ao revelar que a Terra não era o centro do universo mas orbitava ao redor do Sol, produziu um abalo sísmico na confiança humana. Afinal, a observação direta parecia indicar o contrário: vemos o Sol "nascer" e "se pôr" diariamente. O contraste entre o que os olhos testemunhavam e o que a razão científica revelava levou a uma conclusão inquietante: os sentidos podem enganar 👁️❌.

Se o olhar falha, como estabelecer certeza? Se a experiência imediata pode ser ilusão, como distinguir o real do aparente? Essas perguntas corroeram a segurança tradicional e obrigaram o pensamento filosófico a buscar novos alicerces.

🤔 A dúvida hiperbólica cartesiana

Descartes levou a dúvida ao extremo. Colocou em questão não apenas o movimento dos astros, mas a própria realidade cotidiana: o céu sobre sua cabeça, os corpos que via, até mesmo as suas mãos e pés 👋🦶. Tudo poderia ser um engano, uma ilusão ou um sonho.

E foi justamente nesse abismo de incerteza que encontrou uma rocha firme: se duvida, é porque pensa; se pensa, é porque existe.

👉 Não se pode negar o pensamento sem pensar; logo, a existência do sujeito pensante é inegável.

Daí o cogito: um ponto arquimediano de certeza absoluta ⚓🛡️.

🔬 O método científico cartesiano

Partindo dessa constatação, Descartes estruturou uma nova metodologia de acesso à verdade: o método científico 🧪📚.

-

Tudo aquilo que pode ser reproduzido 🔁 — como um experimento de laboratório — pode ser explicado cientificamente, pois suas causas são conhecidas.

-

E mais: aquilo que é criado pelo homem ✍️👨🏭 confere ainda maior certeza, porque o criador domina todos os elementos de sua obra. É o raciocínio do we know what we made ("sabemos o que fazemos").

Assim, no método cartesiano, o sujeito pensante 🧠 é o ponto de partida, separado do objeto observado 📦. O caminho para a verdade não está na mera contemplação, mas na capacidade de reproduzir e criar fenômenos. A experimentação torna-se o critério de certeza, e a clareza racional o selo de verdade.

👨🏭 A Criação como Fundamento da Certeza

Para Descartes e os iluministas iniciais ✨📜, a dúvida só se dissipa quando o homem se reconhece não apenas como observador, mas como criador. Reproduzir um fenômeno em laboratório 🧪🔁 já fornecia elevado grau de certeza, pois revelava as causas em ação. Mas criar algo novo 👨🎨⚒️ — uma figura geométrica, uma comunidade política, uma lei — era assumir uma posição quase divina: um "pequeno Deus" 🕊️.

Daí a máxima: we know what we made — "sabemos o que fazemos".

O conhecimento absoluto nasce do domínio integral sobre as causas e os elementos de nossa própria obra.

📐 O critério iluminista de certeza

Essa concepção produziu uma hierarquia de certezas bastante distinta da moderna:

-

Geometria 📏: certeza máxima, pois somos nós que traçamos as linhas e construímos as figuras.

-

Política 🏛️: certeza igualmente alta, porque a comunidade civil é fruto da criação humana.

-

Ciências naturais 🌊🌕: certeza menor, já que não criamos a natureza, apenas a observamos e tentamos reproduzir.

Essa ordem se reflete no célebre raciocínio de Thomas Hobbes 📚👤, para quem as ciências demonstráveis são aquelas cuja construção está no poder do próprio artista:

-

Na geometria, desenhamos as figuras 🖊️🔺.

-

Na filosofia política, criamos a comunidade civil 🏛️👥.

-

Já nos corpos naturais, como não participamos de sua gênese, só podemos inferir causas a partir de efeitos, sem domínio absoluto 🌊❓.

Assim, diferentemente da visão contemporânea, em que a lógica-matemática ocupa o topo da pirâmide da certeza, seguida pela física e só então pelas ciências humanas, para os iluministas iniciais as criações humanas gozavam de supremacia epistêmica.

🇫🇷 A repercussão no constitucionalismo liberal

Não por acaso, essa visão iluminista inspirou diretamente a Revolução Francesa 🇫🇷🔥. Se a comunidade política é uma criação, seus autores conhecem a verdade de sua obra. Daí a ousadia do art. 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) 📜⚖️:

"A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição."

A afirmação é categórica: só há Constituição quando a sociedade, criadora de sua ordem política, assegura direitos fundamentais e estabelece a separação dos poderes. Documentos antigos que organizavam comunidades poderiam existir, mas se não garantiam tais princípios, não eram Constituições autênticas.

A lógica é cartesiana até a raiz: a verdade jurídica só existe quando é fruto de nossa criação consciente ✍️🏛️.

🏛️ A Hermenêutica Clássica: Democracia, Verdade e o "Référé Législatif"

Se os iluministas concebiam a Constituição como obra da comunidade política 👥✍️, então conheciam a verdade de sua criação. Por isso, podiam afirmar sem titubeios: só há Constituição se houver garantia dos direitos fundamentais 🛡️ e separação dos poderes ⚖️. Documentos pretéritos que organizassem o poder poderiam existir, mas sem esses requisitos não passavam de meras cartas políticas 📜❌.

🗳️ O Parlamento como guardião da verdade

Essa concepção ecoou na hermenêutica clássica, em que a verdade jurídica residia na vontade do legislador.

-

Quem cria a lei? O Parlamento 🏛️.

-

Quem conhece seu real significado? O próprio legislador 👤.

-

Como acessar essa verdade? Por meio dos métodos tradicionais de interpretação — literal, histórico, sistemático e teleológico — que serviam, antes de tudo, para preservar a intenção do criador da norma 🧭📜.

Ao juiz cabia descobrir esse sentido, jamais inventá-lo. Um ativismo interpretativo seria ilegítimo por duas razões:

-

Democrática 🗳️: afastaria o povo de sua própria vontade.

-

Epistemológica 📚: se afastaria da verdade sobre a criação da lei.

⚖️ O référé législatif e a desconfiança dos juízes

Nesse espírito, consolidou-se na França revolucionária o instituto do référé législatif 📜🏛️. Previsto na Constituição de 1791, ele determinava que, se uma interpretação da lei fosse contestada três vezes no Tribunal de Cassação, deveria ser remetida ao Legislativo. O Parlamento emitiria, então, um decreto declaratório, vinculante ao tribunal.

O pressuposto era claro: se há dúvida sobre o texto, quem melhor para dissipá-la do que o próprio criador? Afinal, se o legislador "fez" a lei, só ele detém sua verdade.

Esse modelo reforçava duas ideias centrais:

-

Legitimidade democrática (a vontade popular se sobrepunha até ao Judiciário).

-

Busca da verdade (a certeza repousava em quem conhecia as causas da norma).

🌐 Do Ser ao Dever-Ser: o problema Humeano

Mas a arquitetura iluminista logo enfrentaria sua primeira fissura teórica.

O projeto era duplo:

-

Pela análise científico-racional do mundo natural (o ser 🌍), extrair valores universais que fundamentassem a comunidade política.

-

Uma vez criada essa comunidade, assegurar sua legitimidade com base no direito natural da liberdade ✨🕊️, garantido pela separação dos poderes.

Esse raciocínio, contudo, foi questionado por David Hume 👓🇬🇧. Em sua crítica célebre, Hume denuncia o salto silencioso — e ilegítimo — que os iluministas realizavam: passar de proposições descritivas ("ser", "não ser") para proposições normativas ("deve", "não deve").

Essa transição, aparentemente natural, esconde uma ruptura lógica. Como derivar valores (o dever-ser) a partir de fatos (o ser)? Como fundamentar a ordem normativa da sociedade em uma leitura da natureza, se não há relação necessária entre uma esfera e outra?

Nas palavras de Hume, essa mudança é "imperceptível, mas da última consequência" ⚡.

Sua denúncia inaugura a famosa Lei de Hume ⚔️ — ou guilhotina humeana — que separa, de modo intransponível, os mundos do ser e do dever-ser.

⚖️ O Positivismo Jurídico e a Ruptura entre o Ser e o Dever-Ser

✂️ A "Guilhotina Humeana" como ponto de partida

A denúncia de David Hume — de que é impossível transitar logicamente do ser 🌍 (o mundo natural) para o dever-ser ⚖️ (o mundo normativo) — ecoou como uma verdadeira guilhotina no edifício iluminista. Essa impossibilidade ficou conhecida justamente como Lei de Hume ou Guilhotina Hume ⚔️.

O corte era radical: não se pode deduzir valores a partir de fatos, nem pretender que a ordem política decorra necessariamente de uma leitura científica da natureza.

🧩 A resposta positivista: o afastamento entre ser e dever-ser

O positivismo jurídico (sobretudo a partir do século XIX) assumiu essa crítica e promoveu uma mudança metodológica:

-

As ciências sociais não poderiam reivindicar o mesmo grau de certeza das ciências naturais ou matemáticas 📊; o objeto humano é imprevisível, influenciado pela liberdade e pela multiplicidade de fatores históricos e culturais 🎭.

-

Se não há como garantir que do mundo natural derivem valores universais, então a solução foi separar radicalmente os dois domínios.

Resultado:

👉 O direito posto (lei escrita e formalmente elaborada) seria válido e legítimo por si mesmo, independentemente de qualquer vínculo com valores superiores ou metafísicos.

👉 Se não é possível deduzir o dever-ser do ser, então pode-se ser qualquer coisa, desde que o processo legislativo formal seja respeitado.

🏛️ A hermenêutica clássica em meio ao positivismo

Essa guinada epistemológica enfraqueceu um dos pilares justificativos da hermenêutica clássica: a crença de que a vontade do legislador era legítima porque refletia a verdade sobre sua criação.

Contudo, a hermenêutica tradicional não desapareceu. Ela se manteve relevante por uma razão eminentemente política e democrática: assegurar que o Judiciário não ultrapassasse os limites de sua função.

-

Interpretar a lei significava descobrir 📖🔍, não criar ✍️❌.

-

O intérprete deveria permanecer fiel ao sentido prévio dado pelo legislador, ainda que isso exigisse o emprego de diferentes técnicas (gramatical, histórica, lógico-sistemática, teleológica).

-

Preservava-se, assim, a autoridade do Parlamento como representante do povo 🗳️.

🌌 O Abalo da Hermenêutica Clássica e o Giro Linguístico

🔭 O paralelo com a Revolução Copernicana

Assim como a teoria heliocêntrica de Copérnico abalou a segurança dos sentidos no século XVII 🌍☀️, também o pós-positivismo e a filosofia do século XX subverteram o paradigma hermenêutico clássico. O objeto jurídico deixou de ser algo tangível, concreto e estável, tornando-se cada vez mais abstrato, impregnado de valores éticos e princípios morais ⚖️✨.

Nesse cenário, os métodos tradicionais — gramatical, histórico, sistemático e finalístico —, embora ainda úteis em casos de baixa complexidade interpretativa, revelaram-se insuficientes diante da densidade axiológica das normas constitucionais.

🗣️ A centralidade da linguagem

O grande estopim foi a descoberta de que o sujeito não tem acesso direto ao mundo simplesmente pelos sentidos, mas por meio da linguagem.

-

A linguagem não é mero instrumento neutro 📝, mas uma mediação constitutiva da própria realidade percebida.

-

O ser humano aprende, pensa, fala, compreende e se torna compreendido apenas através dela.

Resultado: não há juízos neutros 🚫⚖️. Todo intérprete está localizado socialmente 🌐👥, imerso em tradições, crenças, ideologias e valores que moldam sua percepção.

🧩 O problema hermenêutico dos princípios abstratos

Essa virada ganha contornos dramáticos no direito constitucional. Pensemos no princípio da dignidade da pessoa humana 👤🌟.

-

Um intérprete de formação conservadora poderia sustentar que a dignidade é violada por práticas como a eutanásia, a poliafetividade ou a prostituição.

-

Outro, sob a égide de valores liberais, afirmaria que a proibição dessas práticas é que ofende a dignidade, ao restringir a liberdade individual.

O mesmo ocorre com o princípio da liberdade 🕊️: dificilmente terá a mesma significação entre povos cristãos, islâmicos, budistas ou hinduístas.

Assim, a interpretação deixa de ser um exercício de descoberta de um sentido pré-existente e passa a ser, inevitavelmente, um ato de criação. O sujeito, ao interpretar, transforma o objeto jurídico, constituindo-o de modo singular.

🔄 Da objetividade à pré-compreensão

A hermenêutica clássica sustentava a rígida separação entre sujeito (intérprete) e objeto (lei), como se o primeiro fosse apenas um observador que descobre o sentido contido no segundo.

O giro linguístico, entretanto, mostra que antes mesmo de abrir o texto normativo, o intérprete já ingressa no processo com um arsenal de pré-compreensões 💭, fruto de sua historicidade e inserção cultural.

Portanto:

-

O ponto de partida da interpretação não é o texto (como defendia a hermenêutica tradicional),

-

mas sim a pré-compreensão do intérprete, que inevitavelmente influenciará o resultado.

🔄 O Círculo Hermenêutico: entre a pré-compreensão e a reconstrução do sentido

O círculo hermenêutico constitui o ponto nevrálgico da ruptura com a hermenêutica clássica. Se, até o século XIX, acreditava-se que interpretar era apenas "extrair" um significado já dado pela lei, o século XX revela a insuficiência dessa postura. Agora, reconhece-se que o intérprete não ingressa no texto como uma "tábula rasa", mas já carregado de pré-compreensões — moldadas pela tradição, pela historicidade, pela cultura e pela linguagem em que se encontra imerso.

📜 José Adércio Leite Sampaio sintetiza magistralmente essa dinâmica:

Todo leitor, ao defrontar-se com um texto, formula uma antecipação de sentido ("este texto me diz que..."), fruto da intuição, dos valores pessoais ou da tradição herdada. Mas essa primeira leitura não é definitiva: precisa ser testada, confirmada ou retificada diante das partes do texto e da coerência do todo normativo. O processo, portanto, é circular e espiralado: cada nova volta modifica tanto a pré-compreensão quanto a leitura do texto.

🔍 O movimento circular (parte ↔ todo ↔ sistema)

-

Pré-compreensão inicial 💭

O intérprete formula uma hipótese de sentido antes mesmo de mergulhar no texto normativo. -

Busca de confirmação no texto (parte) 📖

Analisa dispositivos isolados que possam validar ou contrariar sua antecipação. -

Confronto com o sistema (todo) ⚖️

A parte interpretada deve ser compatibilizada com os princípios estruturantes da Constituição, com os valores democráticos e com as consequências práticas da decisão. -

Revisão em espiral 🔄

A cada rodada, tanto o texto quanto a pré-compreensão sofrem mutações dialéticas. O intérprete nunca volta ao mesmo ponto — como diria Heráclito: "ninguém se banha duas vezes no mesmo rio".

🏛️ Implicações no Estado Democrático de Direito

O círculo hermenêutico exige que o intérprete:

-

tenha consciência de suas pré-compreensões,

-

mas não se torne refém delas.

Se fosse apenas para confirmar a própria visão de mundo, a hermenêutica se degeneraria em arbitrariedade tirânica do juiz 👑⚖️. O desafio é exatamente o contrário: deixar que o texto, o sistema e os princípios reajam sobre o intérprete, obrigando-o a revisitar e refinar seu horizonte de sentido.

🌐 Do neoconstitucionalismo à hermenêutica contemporânea

A ascensão do neoconstitucionalismo intensifica esse quadro:

-

Constituições carregadas de valores e princípios morais exigem mais do que literalidade;

-

O juiz-intérprete não pode fingir neutralidade, pois toda decisão é mediada pela linguagem e pela pré-compreensão;

-

A hermenêutica contemporânea abandona a ilusão de uma "única resposta correta" e passa a buscar respostas aceitáveis, razoáveis e legítimas, aptas a resistir ao crivo democrático e argumentativo.

📚 A Nova Hermenêutica e o Método Tópico-Problemático de Theodor Viehweg

A hermenêutica contemporânea não se contenta mais com instrumentos interpretativos auxiliares (gramatical, histórico, lógico, finalístico). Ao invés disso, ela propõe metodologias estruturadas para guiar o intérprete no processo criativo de construção do sentido normativo.

➡️ O objetivo é claro: limitar o arbítrio judicial ⚖️❌👑, dar legitimidade democrática às decisões e garantir que elas não sejam produto do voluntarismo do intérprete, mas fruto de um percurso argumentativo transparente.

🔎 O método tópico-problemático

O método tópico-problemático, concebido por Theodor Viehweg, representa a primeira grande guinada. Ele se ergue sobre três premissas fundamentais:

-

Normas constitucionais são abertas e abstratas 📜⚖️

Não há como aplicar a lógica clássica da subsunção (norma + fato → consequência). O texto constitucional não é autoaplicável a todos os casos, pois carece de densidade suficiente. -

Caráter fragmentário da Constituição 🧩

As normas constitucionais não são suficientes para resolver todos os problemas que podem ocorrer na sociedade, já que possuem caráter fragmentário, ou seja, abrangendo só as mais relevantes; -

Centralidade do problema ❓➡️💡

O intérprete parte do problema concreto, e não da norma. A questão posta na realidade é o ponto de partida; a norma é apenas um recurso possível para a solução.

👉 Por isso, a tópica "pensa" a partir do problema: formula uma resposta provisória, testa-a nos "lugares comuns" (os topoi) e busca a saída mais justa e razoável, ainda que não seja a mais lógica.

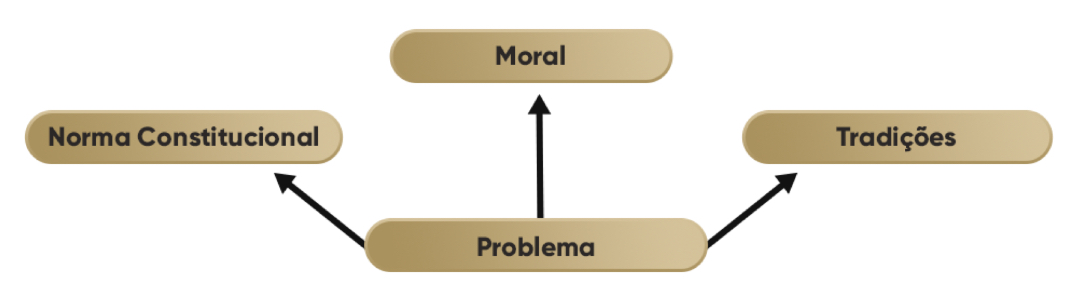

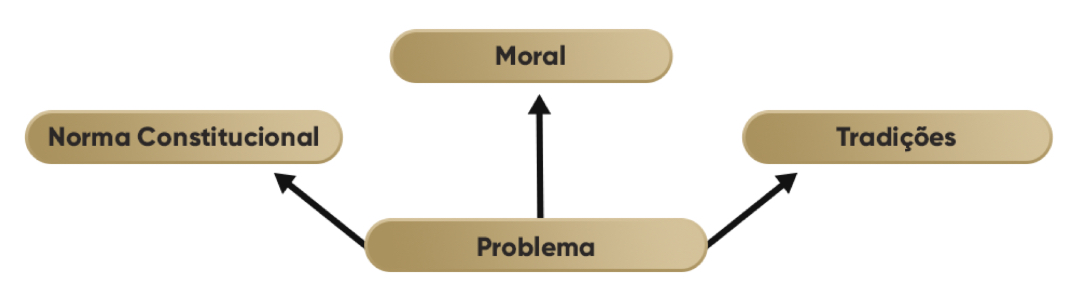

Imagem retirada do PDF do Golden Jus - MPF em foco

📍 O conceito de "topos"

-

Topos (do grego: "lugar comum") → pontos de apoio da argumentação.

-

Não são vinculantes, mas sim diretrizes possíveis: o texto da Constituição, princípios morais, tradições compartilhadas, argumentos históricos, valores sociais etc.

-

Podem ser múltiplos e concorrentes: o intérprete escolhe o que melhor responde ao caso.

⚖️ Assim, no sistema jurídico, a Constituião é apenas mais um topos dentre outros. Como destaca Daniel Sarmento, pode até ser preterido se outro elemento (como a moral) se mostrar mais adequado para resolver o problema concreto.

✨ O caráter revolucionário da tópica

O método tópico-problemático incorpora:

-

O reconhecimento da pré-compreensão do intérprete (giro linguístico),

-

A aproximação do Direito com a moral (pós-positivismo),

-

a substituição da busca pela "única resposta correta" por uma busca pela resposta eticamente mais adequada ao caso.

Aqui, a Constituição deixa de ser uma fortaleza de textos fechados para se tornar uma arena de diálogo de topoi 💬⚖️.

⚖️ O "Problemático -Tópico": Avanços, Críticas e Riscos Democráticos

Imagem retirada do PDF do Golden Jus - MPF em foco

🔄 A inversão metodológica: do problema aos topoi

O diagrama esquemático deixa claro: as setas partem do problema em direção aos topoi. É o caso concreto que provoca, instiga e mobiliza a busca de soluções possíveis. Daí a pertinência de se dizer que o método talvez devesse chamar-se problemático-tópico, pois a centralidade não está no catálogo de topoi, mas no problema real, ao qual os topoi se oferecem como hipóteses de resposta.

Essa inversão revela duas consequências decisivas:

-

A norma constitucional deixa de ser um comando prévio e vinculante para se tornar um topos entre outros (ao lado da moral, das tradições, da razão prática).

-

Ainda que, na prática, a Constituição quase sempre seja utilizada (dada sua abertura estrutural), o risco é claro: se ela for apenas um topos concorrente, perde-se a sua força normativa.

📜 Sarmento e o campo fértil da tópica

Segundo Daniel Sarmento, a tópica encontra no Direito Constitucional um terreno privilegiado.

-

Isso porque a textura aberta das normas constitucionais 🌐📖 permite que soluções para problemas complexos sejam "encaixadas" dentro do texto.

-

Assim, mesmo quando o intérprete recorre a valores morais ou tradições, a moldura constitucional fornece um abrigo argumentativo para legitimar a solução encontrada.

Em suma: a Constituição funciona como um grande guarda-chuva argumentativo ☂️, sob o qual diferentes topoi podem dialogar, mantendo uma aparência de unidade e racionalidade.

⚠️ Críticas e riscos do método tópico-problemático

-

Excesso de liberdade judicial 👨⚖️➡️👑

Ao deslocar o foco para o problema e permitir que qualquer topos seja utilizado, a tópica abre demasiado espaço para a subjetividade do juiz. Isso ameaça a segurança jurídica e pode corroer a legitimidade democrática, pois o juiz deixa de ser aplicador da vontade popular (expressa na Constituição) e passa a ser criador de soluções com ampla margem de discricionariedade. -

Redução da força normativa da Constituição 📜⚠️

Se a norma constitucional for tratada como mero argumento não prioritário, corre-se o risco de esvaziar seu caráter vinculante. O texto constitucional poderia ser contornado sempre que outro topos (como a moral ou costumes) se mostrar mais "razoável".

🔧 Tentativas de reconciliação

Juristas como Claus-Wilhelm Canaris e Friedrich Müller buscaram disciplinar a tópica, preservando sua força criativa sem permitir arbitrariedades:

-

Canaris: vê a tópica como técnica de complementação do sistema, mas apenas "dentro das possibilidades abertas pelo sistema". Ou seja, os topoi só podem operar dentro dos limites constitucionais já delineados.

-

Müller: aceita o raciocínio tópico-problemático, mas impõe uma barreira intransponível: jamais decidir contra o texto normativo claro. Se a norma é expressa, o intérprete não pode simplesmente ignorá-la em nome da razoabilidade.

Assim, a tópica pode coexistir com a Constituição, desde que o texto não seja esvaziado em sua força normativa.

🏛️ A tópica no Supremo Tribunal Federal

O STF frequentemente recorre a raciocínios tópicos, ainda que de forma implícita.

Exemplo paradigmático: MS 26.690, Rel. Min. Eros Grau.

-

O art. 129, §3º, da Constituição exige três anos de prática jurídica para posse no cargo de Procurador da República.

-

A Corte reconheceu a constitucionalidade da exigência em tese.

-

Contudo, diante do problema concreto, afastou a exigência em relação a candidata já exercente do cargo de Promotora de Justiça, por considerá-la injusta e irrazoável naquele caso específico.

Aqui se vê a lógica tópica: a norma é um topos relevante, mas não absoluto; diante da experiência profissional da candidata, outros valores (razoabilidade, justiça material) se mostraram mais adequados para resolver o problema.

📜 O Método Hermenêutico -Concretizador de Konrad Hesse

🔎 A Constituição entre Lassalle e a transformação social

Hesse reconhece a pertinência da crítica de Ferdinand Lassalle, que via na Constituição apenas a expressão dos "fatores reais de poder". De fato, uma Constituição que ignore as condições históricas e sociais de seu tempo tende a se tornar um documento inócuo — uma mera "folha de papel" sem eficácia social 📄❌.

Entretanto, Hesse se distancia de um reducionismo sociológico: se a Constituição fosse apenas reflexo da realidade, perderia sentido, pois não haveria necessidade de norma para regular aquilo que já acontece naturalmente. Para ele, a Constituição deve ser:

-

Espelho da realidade (não pode ignorar os fatos), mas também:

-

Instrumento de transformação (promove direitos, organiza poderes, projeta valores).

Assim, a Constituição é tanto garantia quanto programa, tanto descrição quanto projeção de futuro.

⚖️ Concretização: da norma ao problema

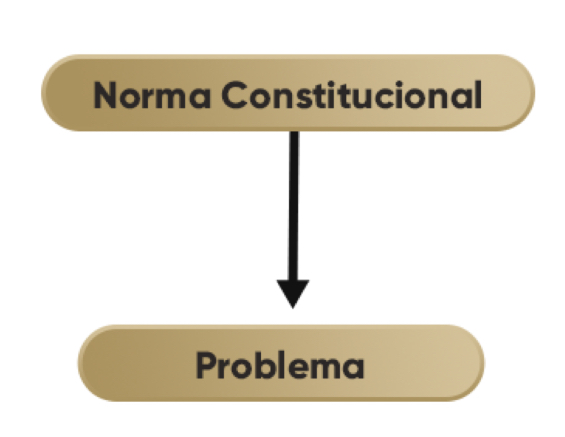

O cerne do método hermenêutico-concretizador está em que a interpretação parte da norma e se dirige ao problema, e não o inverso.

➡️ Diferentemente da tópica, em que o problema gera a busca pelos topoi, em Hesse o caminho é:

Imagem retirada do PDF do Golden Jus - MPF em foco

O processo envolve:

-

Interpretação do texto normativo: delimitação de seu conteúdo possível.

-

Exame da realidade social: análise do "setor da realidade" sobre o qual a norma incide, com base em dados empíricos, sociológicos e científicos.

-

Concretização: aplicação da norma de forma a transformá-la em decisão prática para o caso concreto.

🔄 Interação sinérgica norma ↔ realidade

O método concretizador não reduz a Constituição a um texto fechado, mas tampouco a abandona em favor de valores externos. Há uma interação dialética entre norma e realidade:

-

A norma confere legitimidade e parâmetros de atuação;

-

A realidade fornece elementos de concretização, mostrando a viabilidade, os limites e as consequências da decisão.

Essa interação se aproxima da chamada "teoria do pensamento jurídico do possível": não basta que a norma prescreva; é preciso considerar se, no plano concreto, a decisão é viável e executável.

✨ Relevância e distinção metodológica

-

Viehweg (tópico-problemático): parte do problema, busca a solução em múltiplos topoi (inclusive fora da norma).

-

Hesse (hermenêutico-concretizador): parte da norma, projeta-a sobre a realidade e concretiza seu conteúdo.

Assim, Hesse tenta resolver a tensão central do pós-positivismo: como interpretar sem desconsiderar a moral e a realidade, mas sem dissolver a força normativa da Constituição.

⚖️ O Hermenêutico - Concretizador no STF e o Pensamento do Possível

🏛️ O caso concreto: ADI 1289

A controvérsia dizia respeito ao preenchimento de vagas no Tribunal Regional do Trabalho por membros do Ministério Público do Trabalho que ainda não haviam completado 10 anos de carreira. A exigência de tempo mínimo estava prevista, mas havia déficit de candidatos habilitados, o que tornava inviável o cumprimento estrito da norma.

O dilema, portanto, era:

-

Aplicar rigidamente o texto constitucional, ainda que isso inviabilizasse a composição do tribunal?

-

Ou interpretar a norma de modo a torná-la concretizável, em harmonia com a realidade?

Foi nesse contexto que Gilmar Mendes evocou o pensamento do possível de Häberle.

🔄 A ponte entre Hesse e Häberle

Hesse já havia defendido que a Constituição não poderia ser apenas um espelho da realidade, nem tampouco uma folha de papel alheia às condições históricas. Para ele, a norma deve ser concretizada na realidade, de modo que sua eficácia dependa de um diálogo constante entre texto constitucional e condições sociais de aplicabilidade.

Häberle, por sua vez, desenvolve essa lógica no conceito de pensamento do possível (Möglichkeitsdenken):

-

Negativamente: indaga sobre o que ainda não é real, mas pode vir a ser (abrindo alternativas interpretativas).

-

Positivamente: delimita o que é realmente possível de se efetivar no futuro, distinguindo o utópico do concretizável.

Portanto:

-

Hesse fornece a metodologia da concretização (norma → realidade).

-

Häberle acrescenta o critério da viabilidade: só é "possível" aquilo que pode realmente ser realizado no horizonte histórico-social.

✨ A Constituição como projeto em contínuo desenvolvimento

Daí a conclusão de Häberle, citada por Gilmar Mendes: a Constituição não deve ser vista como texto fechado ou definitivo, mas como um projeto (Entwurf) em permanente atualização.

Assim, a hermenêutica constitucional deve ser:

-

aberta às alternativas (pluralismo interpretativo),

-

mas também responsável com a realidade, distinguindo o que é concretamente viável do que é impossível de efetivar.

Essa postura evita tanto:

-

o formalismo paralisante (que inviabilizaria a jurisdição por apego rígido ao texto),

-

quanto o decisionismo ilimitado (que dissolveria a força normativa da Constituição).

⚖️ O Caso Belga e o Pensamento Jurídico do Possível

🪖 Contexto histórico

Durante a Primeira Guerra Mundial, a Bélgica foi completamente ocupada pelas forças alemãs. O Rei, exilado na França, assumiu sozinho a produção normativa, editando Decretos-Leis, em contrariedade direta ao art. 26 da Constituição belga, que estabelecia:

"O poder legislativo é exercido coletivamente pelo Rei, pela Câmara dos Representantes e pelo Senado."

Não havia qualquer cláusula constitucional que previsse exceções para tempos de guerra ou emergência nacional. A princípio, portanto, todos os decretos seriam flagrantemente inconstitucionais.

⚖️ A decisão da Corte de Cassação

Terminada a guerra, os decretos foram questionados, mas a Corte manteve sua validade.

O argumento central — como bem destacou o Procurador-Geral Terlinden e depois Perelman — foi o seguinte:

-

As leis e constituições são criadas para tempos normais, prevendo apenas as situações que a "sabedoria humana" pode antever.

-

Quando surgem situações extraordinárias, imprevisíveis e inevitáveis (força maior, necessidade, guerra), a norma se torna inaplicável tal como redigida.

-

Nesse cenário, é preciso adaptar a Constituição à realidade, afastando-se o mínimo possível de seu texto, mas criando alternativas provisórias para enfrentar os acontecimentos.

Portanto, a Corte assumiu que a Constituição possuía uma lacuna estrutural: não havia previsão para o caos da guerra. Coube ao intérprete, então, preencher essa lacuna em nome da sobrevivência do Estado.

🔎 Leitura pela lente do pensamento do possível

O raciocínio da Corte belga se encaixa perfeitamente na teoria de Peter Häberle:

-

O pensamento do possível indaga sobre alternativas que a realidade ordinária não havia previsto.

-

A Constituição, como projeto em contínuo desenvolvimento, precisa estar aberta a respostas excepcionais para situações excepcionais.

-

A força normativa da Constituição só se preserva se ela não for interpretada de forma a se tornar inviável ou suicida diante das contingências históricas.

Ou seja: ainda que contra legem, a decisão não foi contra a Constituição em sua essência, mas em favor de sua efetividade histórica.

📉 Limites e reservas

Contudo, o pensamento do possível não significa carta branca para o arbítrio judicial. Ele impõe limites:

-

Só é possível aquilo que pode realmente ser concretizado (Möglich ist nur was in Zukunft wirklich sein kann).

-

Alternativas interpretativas impraticáveis devem ser afastadas.

Daí a importância de distinguir entre:

-

Exceções legítimas, que respondem a situações imprevisíveis (como no caso belga).

-

Justificativas abusivas, que usam o "possível" como pretexto para flexibilizar indevidamente direitos e garantias.

Esse mesmo raciocínio aparece hoje no debate da reserva do possível: direitos sociais prestacionais podem ser restringidos não por vontade política, mas quando demonstrada impossibilidade material concreta.

📜 Método Científico - Espiritual de Rudolf Smend

🔎 Aparentes ambiguidades do nome

O título "científico-espiritual" pode causar confusão: como conciliar o rigor da ciência com o caráter intuitivo do espírito?

Na verdade, trata-se de uma questão terminológica: na Alemanha, as chamadas Geisteswissenschaften (ciências do espírito) correspondem ao que nós chamamos de ciências humanas e sociais — isto é, aquelas voltadas à análise da cultura, da história, da política, da sociologia, da filosofia e, sobretudo, dos valores.

Assim, "espiritual" aqui não tem conotação religiosa ou mística, mas refere-se ao espírito humano em sua dimensão social e cultural.

⚖️ A lógica do método

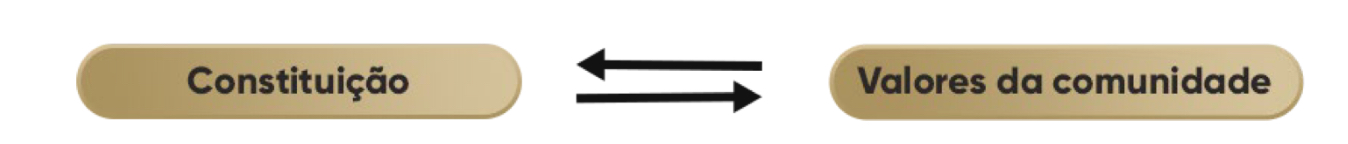

Smend parte de uma ideia central:

-

A Constituição não é apenas um texto jurídico 📜, mas uma expressão viva dos valores de uma comunidade 👥.

-

O intérprete deve buscar o sentido constitucional não apenas nas palavras, mas também na ordem axiológica subjacente e no processo histórico-social em que a comunidade se insere.

-

A interpretação, portanto, deve promover a integração entre Constituição e sociedade, num movimento de mão dupla:

-

A Constituição influencia e transforma os valores sociais.

-

Os valores sociais, em contrapartida, dão vida e atualizam o sentido da Constituição.

-

Imagem retirada do PDF do Golden Jus - MPF em foco

🌍 Natureza sociológica do método

-

Diferentemente do método hermenêutico-concretizador de Hesse, que parte da norma para o problema, o método de Smend parte da vida social para dar densidade à norma.

-

É um método aberto, dinâmico e evolutivo, pois reconhece que a Constituição precisa acompanhar as transformações históricas da comunidade.

-

Em vez de se fixar no texto fechado, o intérprete busca compreender a realidade viva por meio da sociologia, ciência política, antropologia, história — os instrumentos das chamadas ciências do espírito.

📚 Consequências práticas

-

Constituição como processo 🌀

-

Não é algo estático, mas um "organismo vivo" em constante diálogo com a sociedade.

-

A norma não possui um sentido "fixo e imutável", mas se atualiza conforme os valores sociais se renovam.

-

-

Interpretação integrativa 🤝

-

O juiz ou o intérprete não apenas aplica a norma: ele integra a Constituição à vida social.

-

Isso garante que a Constituição não se torne uma "folha de papel", como alertava Lassalle, mas mantenha força normativa adaptada ao tempo.

-

-

Flexibilidade interpretativa 🔄

-

Permite que institutos constitucionais sejam reconfigurados conforme os valores comunitários, evitando rupturas entre direito e realidade.

-

📜 Método Normativo - Estruturante de Friedrich Müller

⚖️ Origem e fundamentos

-

O método normativo-estruturante é uma evolução do hermenêutico-concretizador de Hesse.

-

Diferente de Hesse, que dava grande destaque ao papel da realidade para concretizar a Constituição, Müller propõe uma reintegração sistemática do texto, sem abrir mão da realidade social.

-

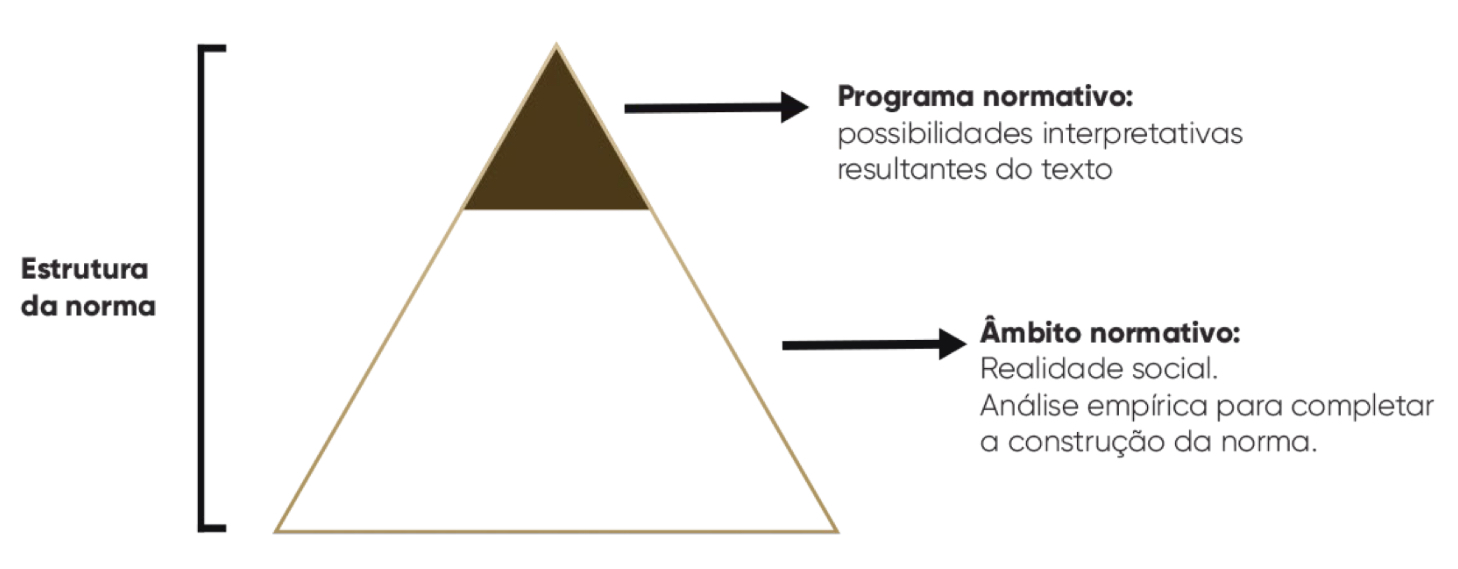

Sua chave está na distinção entre dois elementos inseparáveis:

-

Programa normativo 📜 → conjunto de possibilidades interpretativas que o texto da norma permite.

-

Âmbito normativo 🌍 → realidade social em que a norma incide, investigada com base em dados empíricos (sociologia, política, economia etc.).

-

🔎 Estrutura triangular da norma

O esquema a seguir traduz de modo didático a concepção de Müller:

Imagem retirada do PDF do Golden Jus - MPF em foco

-

Programa normativo (ponta do triângulo/iceberg) ⛰️

-

Representa a dimensão textual.

-

É analisado a partir dos elementos tradicionais da hermenêutica (gramatical, histórico, sistemático, teleológico).

-

Define o campo de possibilidades de sentido que o texto comporta.

-

-

Âmbito normativo (base do triângulo) 🌍

-

Corresponde à realidade social, ao "chão empírico" da aplicação.

-

É identificado por meio das ciências humanas e sociais.

-

Serve para preencher e concretizar as possibilidades abertas pelo texto.

-

-

Estrutura da norma 🔗

-

Não é apenas o texto, mas a síntese entre programa e âmbito normativo.

-

A norma jurídica é resultado desse movimento de integração.

-

✨ Vantagens e características

-

Superação do textualismo ingênuo 📜✂️

-

Afasta a ideia de que basta analisar o texto para encontrar a "resposta correta".

-

Reconhece que o texto é insuficiente sem a realidade.

-

-

Superação do sociologismo radical 🌍✂️

-

Evita que a Constituição seja dissolvida na realidade (risco do método smendiano).

-

A realidade só atua dentro das fronteiras possíveis do texto.

-

-

Processo estruturado e verificável 🔍

-

A interpretação se desenvolve em duas etapas sucessivas:

-

delimitação do programa normativo (texto),

-

complementação com o âmbito normativo (realidade).

-

-

Isso oferece transparência, racionalidade e legitimidade ao processo hermenêutico.

-

📚 Exemplo prático

Imagine o art. 6º da CF: "são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia...".

-

Programa normativo → estabelece que saúde é direito social.

-

Âmbito normativo → demanda análise da realidade (recursos financeiros disponíveis, políticas públicas existentes, condições da população).

-

Norma concretizada → formulação de um dever estatal de fornecer medicamentos essenciais, desde que compatível com o orçamento público (reserva do possível).

📜 Jurisprudência dos Conceitos, dos Interesses, dos Valores e o Realismo Jurídico

A trajetória da hermenêutica jurídica não se resume ao embate entre métodos clássicos e contemporâneos; ela também se projeta em escolas de pensamento que buscaram oferecer respostas às crises de legitimidade da interpretação do Direito.

A questão central – ❓ quem tem a palavra final: o Parlamento 🏛️ ou o Judiciário ⚖️? – se entrelaça com as transformações históricas do constitucionalismo e com as contribuições decisivas do neoconstitucionalismo e da virada pós-positivista.

É nesse quadro que surgem três modelos europeus de elaboração do Direito – a Jurisprudência dos Conceitos 🏛️, a Jurisprudência dos Interesses ⚖️ e a Jurisprudência dos Valores 🌟 – contrapostos, em termos metodológicos e filosóficos, ao Realismo Jurídico norte-americano 🇺🇸.

🏛️ Jurisprudência dos Conceitos (Begriffjurisprudenz)

📍Origem: Alemanha, século XIX.

📍Contexto: positivismo jurídico ➕ liberalismo clássico ➕ hermenêutica tradicional.

🎯 Objetivo: construir um sistema unitário, lógico e formalmente coerente, sem abrir espaço para a criatividade judicial.

📖 A doutrina, e não o legislador, era encarregada de desenvolver conceitos jurídicos altamente abstratos, capazes de estruturar o sistema de forma quase matemática ➗.

🔬 Inspirada na cientificidade das ciências exatas, essa escola pretendia expurgar qualquer subjetivismo: interpretar era um ato de conhecimento 📚, não de vontade.

⚖️ O juiz deveria limitar-se a aplicar a lei e os conceitos doutrinários aos fatos, como um autômato de subsunção 🤖.

📌 Contexto histórico: auge do Estado liberal abstencionista, de rígida separação de poderes. O juiz é a "boca da lei" de Montesquieu 👄📜; o legislador, o soberano absoluto 👑.

⚖️ Jurisprudência dos Interesses (Interessenjurisprudenz)

📍Origem: início do século XX.

📍Contexto: crise do formalismo ➡️ transição do Estado Liberal para o Estado Social.

💥 O formalismo da jurisprudência dos conceitos começa a ruir: inflação legislativa 📑, dessacralização da lei ❌📜 e necessidade de um Direito mais conectado à realidade social 🌍.

👤 Philipp Heck surge como expoente, defendendo que a interpretação deveria considerar os interesses materiais subjacentes às normas.

🧠 O juiz, como ser humano, carrega paixões ❤️, pulsões 💢 e valores 🌟. Não é máquina de subsunções ⚙️.

📖 A interpretação passa a ser também escolha ativa, não mera descrição: o juiz deve buscar a solução que melhor atenda às necessidades sociais 🏘️.

📌 Contexto histórico: ascensão do Estado Social 🏥📚, fortalecimento da intervenção estatal e percepção de que a legalidade estrita era insuficiente.

🌟 Jurisprudência dos Valores

📍Origem: pós-guerra, auge do neoconstitucionalismo.

📍Contexto: Constituições permeadas por valores abstratos ✨ (dignidade, igualdade, liberdade, justiça).

⚔️ O simples recurso à lei ou mesmo aos interesses sociais já não bastava: era preciso enfrentar os conflitos entre valores constitucionais ⚖️⚡.

👤 A jurisprudência dos valores reconhece:

-

o espaço inevitável de criação do intérprete 🎨,

-

o peso das pré-compreensões 🧠,

-

a influência de contextos ideológicos 📢 e debates morais 🗣️.

🔍 A interpretação torna-se ponderação de valores ⚖️, guiada não por certezas absolutas, mas por racionalidade discursiva 💬 e fundamentação clara 📝.

📌 Contexto histórico: pós-positivismo ➕ força normativa da Constituição 📜 ➕ expansão da jurisdição constitucional 👨⚖️.

⚖️ O Realismo Jurídico

⚖️ O Que É o Realismo Jurídico: A Teoria na Prática dos Fatos

O Realismo Jurídico é, acima de tudo, uma doutrina que rejeita a ideia de que o Direito se resume a um conjunto estático e lógico de regras formais (leis escritas, códigos).

Ele desloca o foco do Direito: em vez de olhar para o que o Direito deve ser (como o jusnaturalismo ou o positivismo puro), ele olha para o que o Direito é de fato quando aplicado. 🔍

Seus pilares fundamentais são o Ceticismo e o Foco Empírico (nos fatos sociais).

O Ceticismo Jurídico: Dúvida e Indeterminação ❓

O Realismo se baseia em um profundo ceticismo em duas frentes:

Ceticismo quanto às Regras (Lei Escrita):

Para o realista, as leis e a Constituição são textos abertos ou indeterminados (vagos, ambíguos, ou com lacunas). 📝🌫️

Mesmo a regra mais clara pode ser subvertida ou driblada pelo intérprete (o juiz).

Portanto, a regra escrita não é o fator principal para prever o resultado de um caso. Elas são apenas "profecias" sobre o que o tribunal fará. 🔮

Ceticismo quanto aos Fatos (na decisão):

Muitos realistas (especialmente nos EUA) apontam que a decisão final de um juiz é influenciada por fatores extralegais e subjetivos. 🗣️🧠

Isso inclui a moral do juiz, suas crenças políticas, o contexto econômico, a pressão social, a forma como os fatos foram apresentados ou até mesmo o que ele tomou no café da manhã (um exagero famoso para ilustrar o ponto!). ☕

O Foco Empírico: O Direito em Ação (Law in Action) 🎬

Se o Direito não está nos livros, onde ele está? O realista responde: na prática.

O Direito é visto como um fenômeno social e psicológico que deve ser estudado por métodos científicos e empíricos (observação dos fatos). 🔬🌍

A ênfase é no comportamento real dos agentes jurídicos, especialmente dos juízes e tribunais. 👨⚖️

A "Fórmula" Realista: O Direito efetivo é o que os órgãos de coação (tribunais e seus agentes) fazem ao aplicar regras, não o que as regras dizem.

🌎 Realismo Americano vs. Realismo Escandinavo: O Foco do Ceticismo

Embora ambas as escolas sejam vertentes do ceticismo jurídico, elas olham para partes distintas do fenômeno do Direito. A intersecção é clara: ambos desconfiam que o Direito seja apenas um sistema lógico e formal de regras. 🚫📚

O Realismo Norte-Americano: O Foco no Juiz (Behaviorismo) 👨⚖️🇺🇸

O Realismo Americano (com pensadores como Karl Llewellyn e Jerome Frank) é essencialmente pragmático e behaviorista. Sua principal crítica e foco de estudo é o comportamento real dos juízes e tribunais.

Ceticismo Focado nas Regras e nos Fatos: Para eles, as regras escritas são indeterminadas (vagas ou ambíguas) e não determinam o resultado de um caso. O que realmente importa são os fatores extralegais que influenciam a decisão.

O Direito como Profecia: O Direito não é a regra no livro (law in books), mas sim a profecia do que os tribunais farão na prática (law in action). A decisão final é o resultado da psicologia do juiz, de suas inclinações pessoais, políticas e sociais, e de como ele percebe os fatos.

Ênfase na Prática: O realismo americano quer prever o resultado judicial. Ele se concentra na coerção estatal e no ato concreto de julgar. Em essência, ele diz: "Se a Constituição é o que o juiz diz que ela é, vamos estudar o que faz o juiz dizer o que ele diz."

O Realismo Escandinavo: O Foco nos Conceitos (Psicologismo) 🧠🇸🇪

O Realismo Escandinavo (com nomes como Axel Hägerström e Alf Ross) é mais filosófico e menos focado no ato prático do julgamento individual. Sua principal crítica é voltada aos conceitos jurídicos fundamentais e à natureza das normas.

Ceticismo Focado na Metafísica: O ataque aqui é contra os conceitos jurídicos tradicionais ("direito subjetivo", "dever", "validade") que, para eles, não têm referência fática no mundo real. Eles os chamam de "entidades metafísicas" ou "mágicas", que só existem na cabeça das pessoas. ✨

O Direito como Sentimento Psicológico: O Direito é uma realidade psicológica. O que faz o Direito existir é o sentimento de obrigação ou dever que os cidadãos e, principalmente, os juízes experimentam ao aceitar e aplicar certas regras. As normas são esquemas de interpretação da realidade social.

Ênfase na Ciência do Direito: O objetivo é purificar a Ciência do Direito, eliminando esses conceitos "mágicos" e explicando o Direito em termos empíricos (observáveis) e psicológicos. Eles buscam entender como a força coativa do Estado se manifesta na mente das pessoas.

Síntese da Diferença 🎯

Podemos dizer que o Realismo Americano foca no produto do Direito — a decisão judicial — e nos fatores que levam o juiz a tomá-la. É um realismo mais voltado para fora, para a predição. 🔮

Já o Realismo Escandinavo foca na natureza do Direito — os conceitos e as normas — e na experiência psicológica que os sustenta. É um realismo mais voltado para dentro, para a teoria. 💡

Ambos, porém, concordam: o Direito não é o sistema idealizado no papel, mas uma força viva, imperfeita e sujeita à ação humana. 🌪️

🧠Vamos Revisar?

Até a próxima! 👋